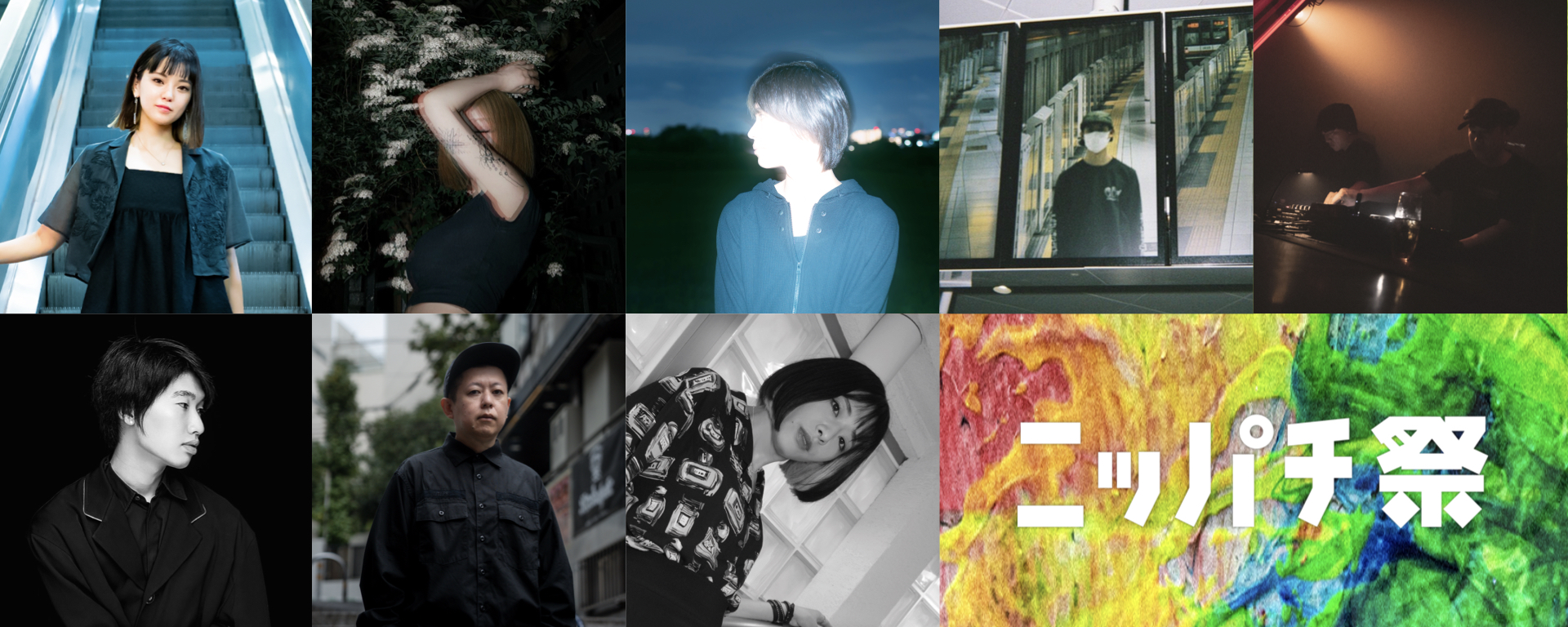

真鍋大度をはじめ、国内外のリアルなシーンで活躍するアーティストが集結。オーディオビジュアルやマシンライブ、DJなど、多彩な音楽表現が楽しめるほか、本フェスで初披露となるパフォーマンスも多数展開される。

音と映像が交錯する“応援”のフェスティバル

「ニッパチ祭」は、アーティストと観客が“応援”を通してつながる、新しい形の音楽フェスティバルです。開催日は2025年12月6日(土)。会場は、大阪・梅田に誕生した新たな文化装置VS.(ヴイエス)。

VS.は建築家・安藤忠雄氏が設計監修を手がけた高さ15mの大空間と、坂本龍一氏の想いを継ぐイースタン・サウンドファクトリー代表、佐藤博康氏による音響設計を備えた場所です。

本フェスティバルでは、日中にトークセッションやワークショップを開催。出演アーティストたちが講師として登壇し、音楽や表現の面白さを参加者と共有します。

夜には、音楽・映像・身体表現が融合するオーディオビジュアル/即興ライブパフォーマンスや、超高精細サウンドシステムを活かしたDJパフォーマンスが展開されます。

ニッパチ祭は鑑賞するだけでなく、アーティストの思考や創造のプロセスにも触れることで、1人ひとりの感性が刺激される場を提供することを目指します。

また、12月5日(金)から7日(日)にかけては、同会場VS.にて、一般社団法人ナレッジキャピタルが主催する、世界の大学生・専門学校生たちが競うクリエイティブアワード「ISCA(INTERNATIONAL STUDENTS CREATIVE AWARD)2025」も同時開催されます。

期間中は、トップクラスの学生による多彩な作品展示、映像上映が行われ、会場全体が多様なクリエイティブに触れられる空間となります。

入場チケット絶賛発売中

当日券よりお得な前売りチケットを発売中です。

https://nippachi-festival.zaiko.io/e/nippahifest2025

高さ15mの大空間でのオーディオビジュアル / 即興ライブパフォーマンス

坂本龍一、Björk、Nosaj Thing、Squarepusher、Arca、Machinedrumなど国内外のアーティストと協働し、Sonar Barcelona、MUTEK、TodaysArt、Dekmantelなど世界各地の国際フェスティバルに出演するDaito Manabeによるオーディオビジュアルパフォーマンス(VS. / Nippachi Festival / ISCA Presents)。

Livity Sound、Zam Zam Sounds、TREKKIE TRAXなどのレーベルからリリースし、Outlook Festival にも出演するDayzero。Diffrent Musicなどの海外レーベルからリリースしMembrain Festival、MUTEK.JP、MUTEK.ARへの出演歴を持つItti。アメリカ・ロサンゼルスのVTProDesignでクリエイティブテクノロジストとして活動し、作品がFestival X (UAE・ドバイ)のエキシビションにアジアから唯一選出されたAtsushi Kobayashiによるオーディオビジュアルパフォーマンス。

Red Bull Music Academyへの参加をはじめ、SXSW、Theaterformen、Rainbow Disco Club、TAICOCLUB、MUTEK.JPに出演。ジョン・健・ヌッツォとのコラボアルバムをリリースしたHAIOKAと、彼の楽曲「Yoru Wo Koete」「Neon Lights」などでMV制作を手がけたShiroharinekoによるオーディオビジュアルパフォーマンス。

グラミー受賞アーティストRobert Glasper、 Bill Summersとのステージ共演や、国登録有形文化財の山本能楽堂での音楽演奏、TEDxKids@Chiyodaへの登壇など、幅広く活動するRyo Fujimoto。ベルリンを拠点に、アート作品に添える音楽や映画のサウンドトラックも手がけるギタリストのTakeshi Nishimoto。FUJI ROCK、RISING SUN ROCK FESTIVAL、Japan Expoにも出演するタップダンサーのSARO。そして、日本人として初めてAdobe Creative Residencyに参加し、ライゾマティクスが企画・運営するFlying Tokyoにも選出されたTakuma Nakata。この4名によるマシンライブ・タップダンス・ギター・映像が融合する即興オーディオビジュアルセッションが展開されます。

超高精細なサウンドシステムでのDJ/VJ

日本を代表するDrum&BassプロデューサーであるMakoto率いるHuman Elementsのレジデントとして活躍するドラムンベースDJのAya。

レーベル「Synvision Sounds」のオーナーとして東京を拠点に精力的な活動を続ける注目の若手アーティスト、comm。

HERRENSAUNA、TREKKIE TRAXなど国内外のレーベルからアルバムをリリースし、MixmagのPRODUCER OF THE YEAR 2024にも選出されたFetus。

Fetusと共に制作した楽曲がBBC Radio 1、NTS Radio、Rinse FMなどの人気ストリーミング番組でも取り上げられ、今年はEU/UKツアーを敢行、世界中から注目を集めるOyubi。

サウンドデザインが世界的に評価され、Fuji Rock、Ultra Japan、Re:birth、EDC Japan、Infrasound Equinoxなど国内外のフェスティバルに出演を重ねるプロデューサー/DJデュオ、Herbalistek。

Generative codeを用いて音や空間に呼応した即興的なビジュアルを生み出し、ZERO-SITE、グランハマー レインボースター、Débris、clubasia、R Loungeなどで活動する若手ビジュアルアーティスト/VJのMISOLA。

Liquid VよりMC Fatsとの共作 We Gotcha Junglist、Hide & Seekをリリースし、BeatportのドラムンベースシングルチャートでTOP5入りを果たしたDJ/プロデューサーのVelocity。

自主レーベルNONAGON TUNEを立ち上げオリジナルトラックをリリース。大阪・アメリカ村に拠点を構えるDJ/DTMスクールyell0wの講師でもあるyu-more。

感動をその場で“応援”に変える、新しい文化創造の仕組み「Cheer for Artists Program」

※イメージ画像はAI生成によるもので、実際のものとは異なります。

ニッパチ祭では、来場者がアーティストの表現を応援できる仕組み「Cheer for Artists Program」を実施します。入場チケットに含まれる「Cheer Tickets」を通じて、観客は感動したアーティストへ応援の気持ちを直接届けることができます。

集まったCheer Ticketsは全額アーティストに支援金として還元され、次の創作活動や新たな表現の糧となります。

観客は単なる受け手ではなく、文化を育てる当事者としてフェスに関わり、音楽・映像表現が消費ではなく循環として広がっていく。そんな新しい“応援文化”を提唱します。

開催概要

名称:

ニッパチ祭

日時:

2025年12月6日(土)

・第一部:11:00〜 トークセッション・ワークショップ

・第二部:16:00〜 ライブパフォーマンス・DJ

会場:

VS.(ヴイエス)

〒530-0011 大阪市北区大深町6番86号グラングリーン大阪うめきた公園ノースパーク VS.

Lineup:

AudioVisual / Live Performance

Daito Manabe (VS. / Nippachi Festival / ISCA Presents)

Dayzero & Itti + Atsushi Kobayashi

HAIOKA + Shiroharineko

Ryo Fujimoto & Takeshi Nishimoto & SARO + Takuma Nakata

DJ / VJ

Aya

comm

Fetus & Oyubi

Herbalistek

MISOLA

Velocity

yu-more

Special Thanks:

Akiko Yoshihara, Camino, SOUND ON LIVE,ONLIVE Studio, t. horikawa

公式サイトリンク:

https://www.nippachifactory.jp/events/nippachifest2025

チケット購入リンク:

https://nippachi-festival.zaiko.io/e/nippahifest2025

主催:

株式会社ニッパチ製作所

https://www.nippachifactory.jp

東京都を拠点にデジタルマーケティングやイベントプロデュース事業を展開。

これまでにグローバルスポーツブランドや音楽フェスティバル、ライブ配信プラットフォームなど、多様なカルチャーと関わるプロジェクトのマーケティングや制作に携わる。

運営メンバー全員がDJやアーティストとしても活動しており、これまで沖縄・宮古島で100名限定の無料音楽フェスティバルを2年連続開催し、Friday Night Plans、ENA、HAIOKA など、ジャンルや地域を越えて活躍するアーティストを招聘。

音楽文化にとどまらず、日本の伝統工芸や現代アートなど、さまざまな分野の表現者とともに、来場者が能動的に表現や文化に関われる場づくりを目指す。