京都吉兆・華道家元池坊・山本太郎・名方亜紀 各氏とのお取り組みに加え、永樂屋が長年受け継いできた歴代図案や自社デザインをもとに制作した絹本作品・手描き友禅正絹スカーフなど手ぬぐいを芸術の世界へ

江戸初期に創業し、410年の歴史を誇る京都の老舗綿布商・株式会社永樂屋(本社:京都市中京区、代表取締役社長:細辻伊兵衛)は、

創業410周年を記念して、京都吉兆、華道家元池坊、山本太郎氏、名方亜紀氏とのお取り組みに加え、自社が長年受け継いできた歴代図案をもとに新たに制作した絹本作品・手描き友禅正絹スカーフを制作いたしました。

絹本作品およびスカーフは、シルク生地に手描き京友禅の技法を施した特別な作品です。

京友禅の伝統工芸の技術を集結させ、下絵から糊置き、彩色、金彩に至るまで、職人が一つひとつの工程に技を尽くしています。

手描き京友禅によるものを中心に、書の表現を取り入れた作品など、素材と技法の異なる作品もあわせて展開しています。

伝統的な染色技術をもとに、名作の美と布の持つ芸術性を現代のかたちへと表現しています。

【京都吉兆との作品について】

京都吉兆所蔵の上村松園《晴れ間》、与謝蕪村《筏師》、酒井抱一《菊薄図》、そして酒井抱一 他合作《団扇図諸家合作》をもとに、永樂屋の染色技法で絹本作品を制作しました。

いずれも日本美術史において貴重な芸術作品であり、その美を染めの技で布に写し取っています。

【華道家元池坊との作品について】

華道家元池坊所蔵の『立花図并(ならびに)砂物(すなのもの)』(第21図)をもとに、絹本作品を制作しました。

江戸時代前期に活躍した二代・池坊専好による立花を描いた図で、松を真に据え、風になびくススキが配された構成を、京友禅の染色技法で表現しています。

【山本太郎氏との作品について】

昭和7年(1932)に永樂屋が発表した図案『私は昔「モモタロウ」と云われてました』を題材に、

ニッポン画家・山本太郎氏が新たな作品を描き下ろしました。

現代的な感性で再解釈した原画をもとに、永樂屋で絹本作品を制作しました。

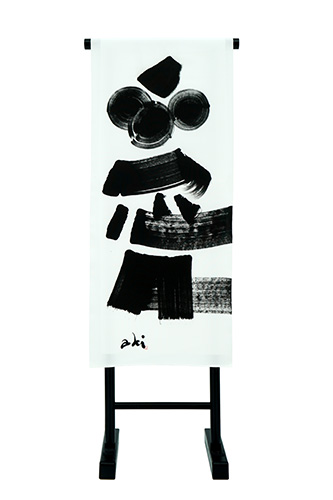

【名方亜紀氏との作品について】

書家・名方亜紀氏が絹本やスカーフの生地に、直接筆を入れ、

『愛』『雨』『光』の文字をしたためました。

絹本には墨を、スカーフには染料を用い、正絹の質感を生かしながら、書の力強さと繊細さをあわせ持つ作品に仕上がっています。

絹本作品:京都吉兆所蔵 与謝蕪村『筏師』

絹本作品:華道家元池坊所蔵『立花図并砂物』(第21図)

絹本作品:山本太郎『モモタロウ』

絹本作品:名方亜希 書『愛』

【永樂屋オリジナル作品について】

永樂屋が410年の歴史の中で受け継いできた自社の図案をもとに、

手ぬぐい「舞妓さんの四季」「マイコ・ロード」をはじめ、

ブランド「ディアギレフ&マレ」の流れを汲むスカーフ作品などを制作しました。

また、永樂屋当主・細辻家に伝わる掛け軸『六瓢之図』をもとに、絹本として新たに制作しました。

この掛け軸は、十代細辻伊兵衛が母の喜寿を祝して、上村松園、秋野不矩、伊藤小坡、三谷十糸子、森川青坡、梶原緋佐子(いずれも敬称略)に瓢箪の絵を依頼したもので、六つの瓢箪に「無病息災」の願いを込めた、縁起のよい意匠です。

シルク生地に手描き京友禅の技を加え、染めの美しさを際立たせた作品に仕上げています。

絹本作品『舞妓さんの四季』

絹本作品『マイコ・ロード』

シルクスカーフ作品『牧神の午後』

シルクスカーフ作品『眠れる森の美女』

【展示について】

これらの作品は、細辻伊兵衛美術館の

永樂屋創業410周年記念特別展『私は昔「モモタロウ」と云われてました』にて展示されます。

京都吉兆・華道家元池坊・山本太郎氏・名方亜紀氏とのお取り組みによる作品をはじめ、

永樂屋が手がけた絹本やスカーフなどを一堂にご覧いただけます。

永樂屋創業410周年記念特別展『私は昔「モモタロウ」と云われてました』

会場:細辻伊兵衛美術館

期間:2025年10月28日(火)~2026年1月28日(水)

詳細:https://hosotsuji-ihee-museum.com/exhibition

【お取り組み先・参加アーティスト】

京都吉兆

四季折々の景観が美しい京都・嵐山に本店を構える「京都吉兆」。

創業者・湯木貞一の「世界の名物、日本料理」を信条に、日本の食材にこだわり、厳選した季節の料理、器、空間、サービスなど、五感で味わう日本料理を提供しています。

お客様に合わせた心づくしのおもてなしは、”いつまでも記憶に残るひととき”お届けしたいと願う、

三代目・徳岡邦夫のお客様への思い。

また、日本の食文化を世界にも広めるため、国賓へのおもてなしや海外でのイベント参加にも積極的に取り組んでいます。

京都に3店舗、名古屋にも店舗があり、地域の特性を生かした料理とおもてなしでお客様をお迎えしております。

華道家元池坊

池坊は仏前に供える花をいけること(仏前供花)に長け、その技は仏教の教えと共に伝承され、室町時代後期には池坊専応が「花をいけることは悟りに通じる」とする華道の理念を確立し、花をいける行為を精神性の高い「道」へと昇華させた。

江戸時代には池坊専好(二代)による立花が宮廷文化で人気を博し、武家や庶民にも広まっていく。明治時代になると華道が女子教育に取り入れられ、昭和時代には国内外に支部が広がり、日本全国に約400支部、世界各国に約100支部が設立される。

現代においては、華道家元四十五世 池坊専永は世界各地で華道の普及に努め、伝統的ないけばなだけでなく、時代に適応した花形「生花新風体(1977年)」「立花新風体(1999年)」を発表。また他分野とのコラボレーション等も試み、日本の伝統的美感を国内外に発信し続けている。

山本太郎氏

1974年熊本生まれ。2000年京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)卒業。京都美術工芸大学特任教授。

1999年に日本画ならぬ「ニッポン画」を提唱。日本の古典絵画と現代の風俗が融合した絵画を描き始める。その作風は現代の琳派とも評される。近年は浮世絵をポップアートをカラーイングで再構成した「NEO UKIYOE」という新しいシリーズに挑戦し、シルクスクリーンの作品も制作している。2015年 京都府文化賞奨励賞受賞。

名方亜紀氏

5歳より書を始める。同志社女子大学卒、大阪府豊中市にて照華書道教室開設、幼児、子供向けグループレッスン、 障害児向けプライベートレッスンなど書の指導を行う。2022年より大河ドラマ「軍師官兵衛」題字揮毫などでも知られる書家 祥洲氏に師事。

伝統的表現を基盤とした漢字・仮名、そして現代美術まで 幅広いジャンルを学び、本格的に書家として活動を始める。以降、企業、伝統工芸、アパレルブランド、命名書、インテリア書など作品を提供 個展やグループ展を中心に活動。国内外の展覧会やグループ展に活動の場を広げ積極的に制作を続けている。

永樂屋について

江戸初期(1615年)創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永樂屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年(1615年)に呉服(絹の着物)から太物(綿や麻の着物)へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などを始めとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、400年以上にわたり商いを続けています。

会社概要

株式会社永樂屋

〒604-8174 京都市中京区室町通三条上ル役行者町368

TEL:075-256-7881(代)

公式サイト:https://www.eirakuya.jp/