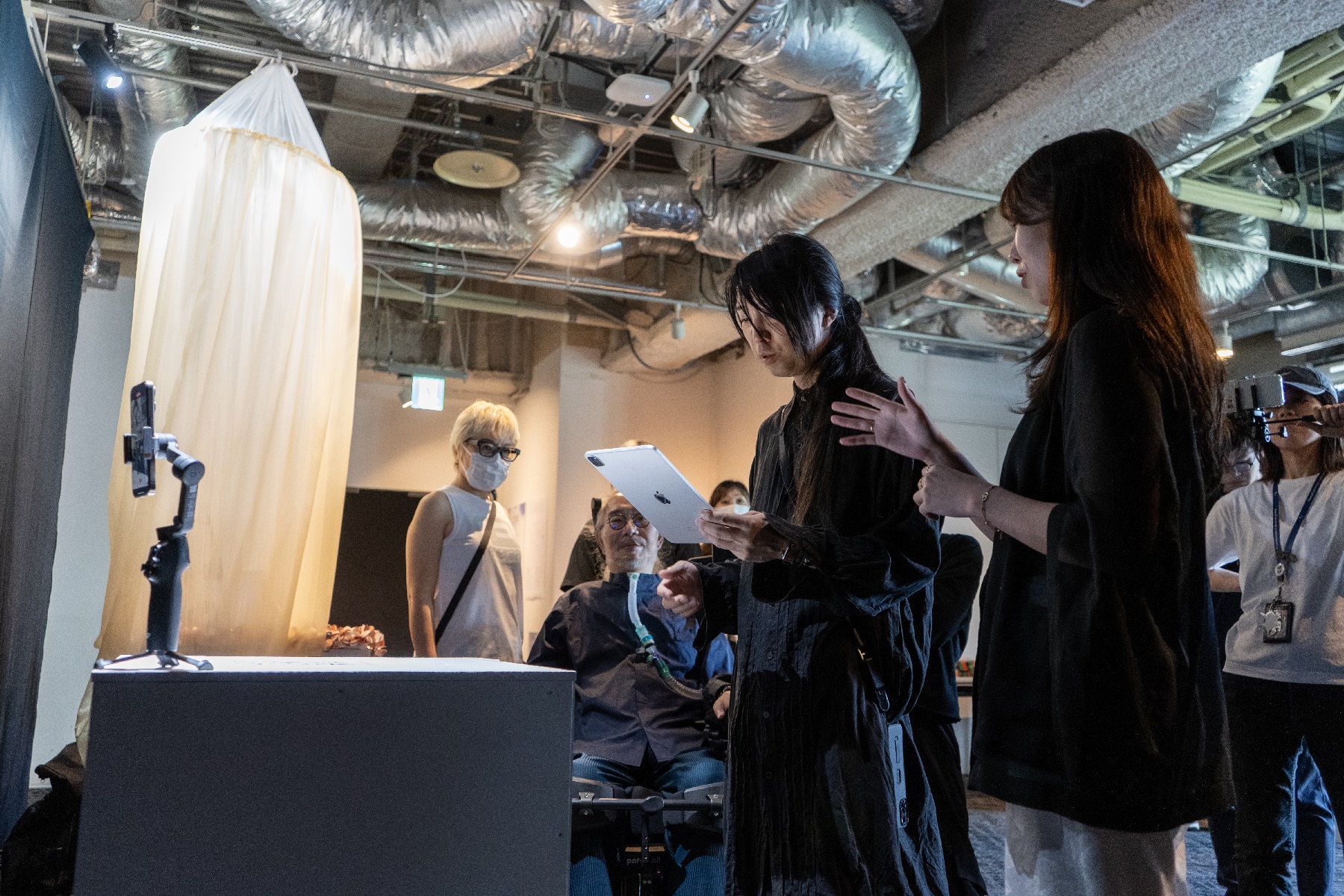

文部科学省認可の株式会社立の大学として、デジタルコンテンツと企画・コミュニケーションを学ぶデジタルコミュニケーション学部(4年制大学)と、理論と実務を架橋し新たなビジネスを生み出すデジタルコンテンツ研究科(専門職大学院)を設置するデジタルハリウッド大学(DHU、所在地:東京・御茶ノ水、学長:杉山知之)は、2025年8月15日・16日に落合陽一客員教授による集中講義「メディアアート」2025年度成果発表展示会『Tech tech (テクテク)』を開催しました。

本リリースでは、学生の展示作品10作品を紹介いたします。

【開催概要】

イベント名:『Tech tech (テクテク)』 デジタルハリウッド大学講義「メディアアート」2025年度成果発表展示会

開催日程:2025年8月15日(金) 、8月16日(土)

会場:デジタルハリウッド大学 駿河台キャンパス3F 駿河台ホール

X:@dhu_mediaart

Instagram:@dhu_mediaart

履修学生挨拶:

私たちは落合陽一先生監修のもとで、短い期間ではありますがメディアアートを学び、企画・制作を行ってまいりました。今年の展示は、「60×60×90cmの什器の上で表現する」という条件のもと、各自が試行錯誤を重ねて制作しています。この限られたキャンパスを小さいと捉えるか、大きいと捉えるかは作家それぞれ。その解釈の違いが、多彩な作品としてここに並んでいます。

指導教員 落合陽一客員教授:

メディアアーティスト。1987年生まれ、2010年ごろより作家活動を始める。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。筑波大学准教授、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサー。写真集「質量への憧憬(amana・2019)」NFT作品「Re-Digitalization of Waves(foundation・2021)」など。2016年PrixArsElectronica栄誉賞 、EUよりSTARTSPrize受賞、2019SXSWCreativeExperienceARROWAwards受賞。Apollo Magazine 40 UNDER 40 ART and TECH、 Asia Digital Art Award優秀賞、文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品多数。

【作品紹介】

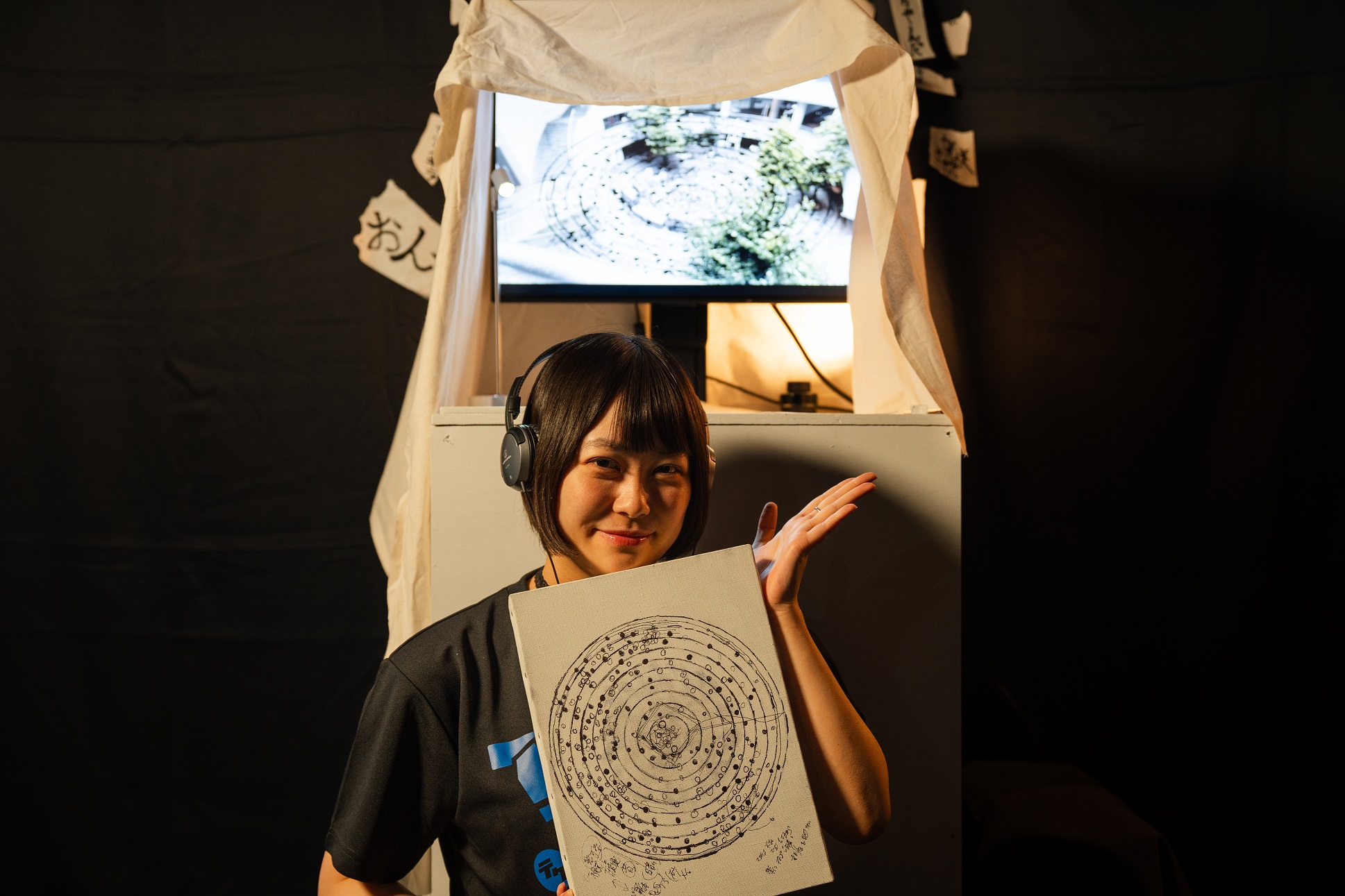

1.自由の魔女エル

作品タイトル:『魔術の詩象』

着想:

詩の持つ文字や言葉に個人的な思い出や感性を重ねる瞬間を再現したくて制作。前作の「水星の魔法陣」を再解釈した作品。

作品概要:

五線譜と足跡で作った「水星の魔法陣」に新たな足跡が重なり合うことで、水星にまつわる思い出の言葉やオノマトペ、鳴き声が立ち上がる。そこにあなただけの水星の詩を詠んでほしい。

制作過程:

・手動で歩行の瞬間に音を入れるなどほとんどがアナログ的手法。,

・「東京オペラシティ」での撮影はその日その場で決まった。「シンギング・マン」という巨人像がバックで歌っていて場が非常に呪術的だったことが決め手。

作品を通じて伝えたいこと:

これは「魔術」を紐解くための小さな練習。意味の無い文字の羅列は、時にその人の記憶や感性を刺激し、目には見えない意味ある法則を顕現させる。そこにあなただけの魔術を見つけてみてください。今後の展望:

思い出や白昼夢、クオリアが引き出される瞬間に興味があるので周辺を探求しつつ、海外での制作にも挑戦していきたい。

2.本間春音

作品タイトル:『hole¿?』

着想:

言葉もまだ話せないくらいの頃に夢の中で覗いた大きく黒い穴から着想を得ました。穴ってあったらなんで覗いちゃうんだろうと思い制作しました。

作品概要:

同じサイズの什器を使用する制約を活かし、什器自体に穴をあけて作品の一部にしました。

制作過程:

メディアアート制作は初めてで、何を制作するかギリギリまで悩みました。

「心に穴が開く」という表現から「夢で見た穴」に繋がりました。

作品を通じて伝えたいこと:

本能的に穴って覗いてしまうものなのかもしれません。穴の中には答えだけでなく、夢のように無意識につながる自分の本音の一部があるかもしれません。

今後の展望:

初めてのメディアアートで新しい道が開けた感覚があり、様々な表現方法に挑戦していきたいです。

3. 藤崎俊祐

作品タイトル:『都市の呼吸(価値を生む移動)』

着想:

自由な移動について考え、通学・通勤など日常の移動と旅の移動の違いに着目しました。

作品概要:

センサーで税や労働の投入を検知し、光点が中心に集まる様子と波紋の広がりで社会的な「恩恵」を表現。

制作過程:

装置は水槽と水盤を使用し、波紋で都市内部構造を表現。

最適化されたネットワーク上での移動の依存性をテープLEDで示しました。

作品を通じて伝えたいこと:

移動は価値を生む。旅の移動は経験価値、通勤は生産価値として評価できることを示しました。

今後の展望:

さらなる探究を通じて、自身の制作を深めていきたいです。

4. martina./まるてぃー

作品タイトル:『TriTrace・3つの痕跡と想像』

着想:

階段下に放置された高齢者用カートを目にし、その所有者の行動や残された痕跡に思いを巡らせたことから着想を得た。

作品概要:

3つの痕跡を置き、同じ場面でも人によって生まれる読みのズレや選択の分布を可視化。AR技術を活用。

制作過程:

Unityを使用し、AIの助けで一人で制作。

ARマーカーを使い、来場者が作品や作者の情報にアクセスできる仕組みを設置。

作品を通じて伝えたいこと:

人々の想像や行動の多様性を感じ、痕跡の意味や価値を体験してもらうことが狙い。

今後の展望:

メディアアートでの表現を継続的に行い、修了制作以外でもさまざまな作品を作りたいです。

5. 田村日和

作品タイトル:『言葉の今と昔』

着想:

小学生の頃に「ありがとう」の言葉には力があると教わり、その言葉の意味を探求するために制作。

作品概要:

「ありがとう」の言葉を2000枚の紙で重ね、地層を作り、彫刻で表情を掘り出す。

制作過程:

紙に文字を書き、重ねる作業を繰り返し、言葉の重みを体感。

技術不足ながらも、地道に作業を重ね完成。

作品を通じて伝えたいこと:

言葉の重みを感じ、意思疎通や歴史の大切さに気づいてほしい。

今後の展望:

言葉についてさらに深め、彫刻表現も含めたリベンジ制作を検討。

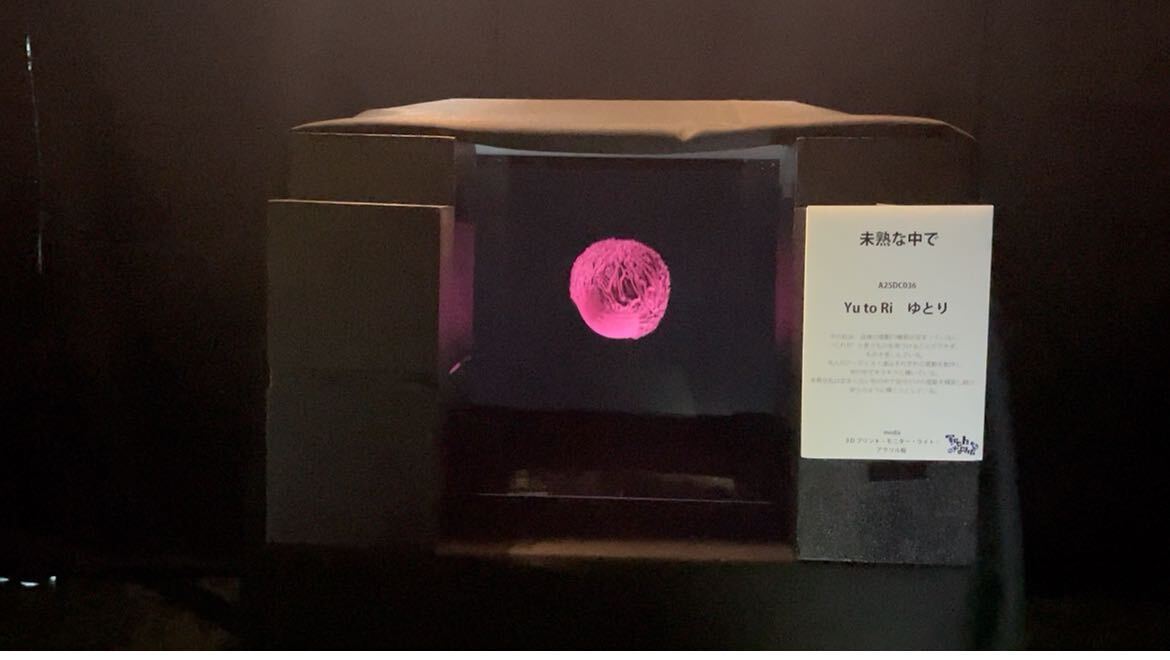

6. 大滝唯斗

作品タイトル:『未熟な中で』

着想:

自分について深く知らないことに気づき、自己探求のために制作。

作品概要:

シェーダーを使用し、形が定まらない自分を映像化。ホログラム、ランプ、3Dプリント装飾を活用。

制作過程:

初めての技術多数で不安もありつつ挑戦。

授業やTAのサポートで制作を進め、設営まで対応。

作品を通じて伝えたいこと:

感動の形が定まらない今の自分の心を表現し、自己理解を深める契機に。

今後の展望:

MayaやZBrushを学び、表現の幅を広げつつ制作活動を継続。

7. 阪本真雪

作品タイトル:『見えない恐怖を可視化する』

着想:

人は目に見えないものに恐怖を抱く。その未知への恐怖と興味がきっかけ。

作品概要:

Arduinoでソレノイドやサーボを制御。距離センサーで接近を検知し、音声再生や赤色LED、ドライアイスを用いて演出。

制作過程:

ホラー要素の演出に苦労。深夜作業や音源探しなどで試行錯誤。

システムの不思議な動きも経験し、制作に没頭。

作品を通じて伝えたいこと:

未知への恐怖と人間の無力さを体験させ、感情だけでなく行動への考察も促す作品。

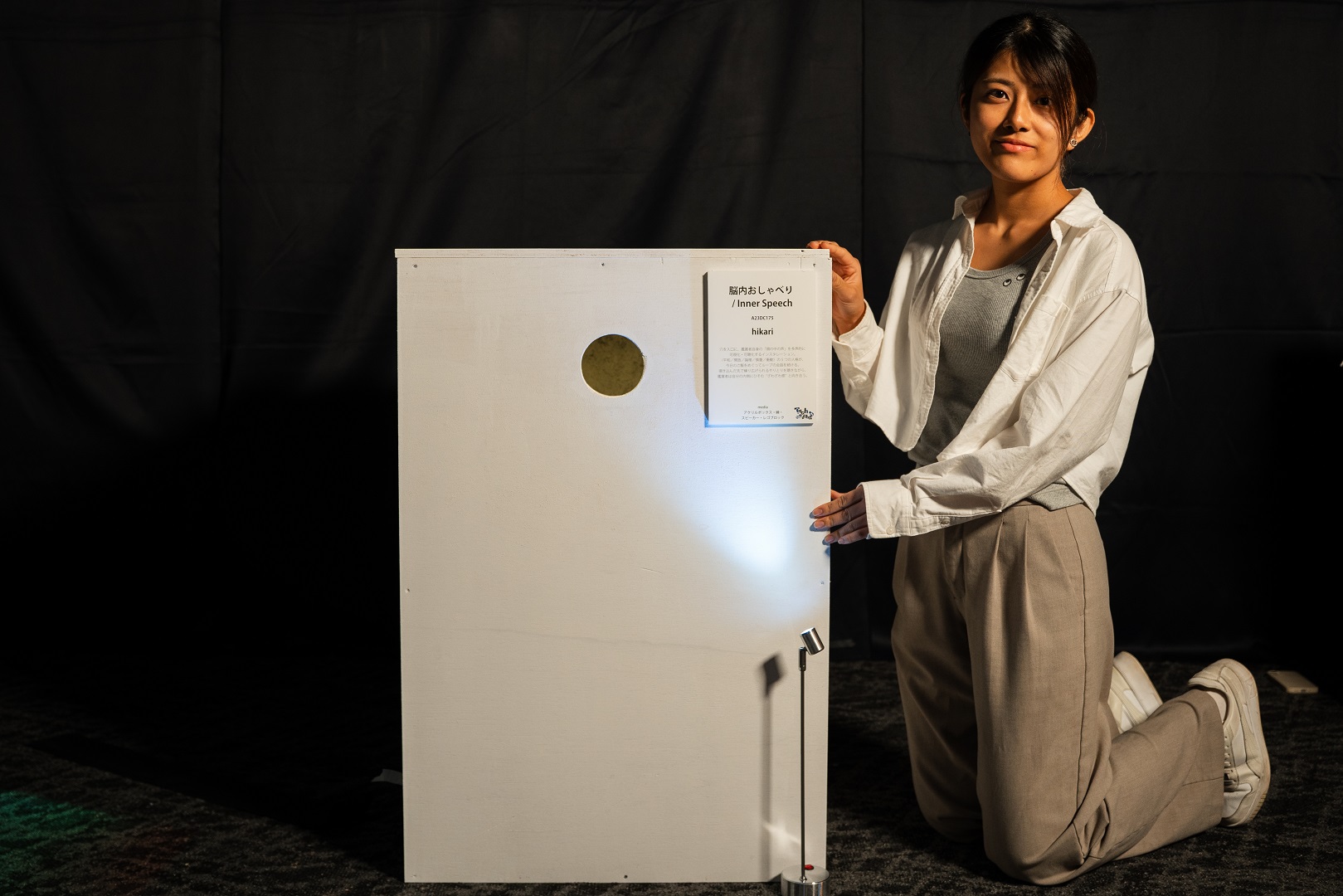

8. hikari

作品タイトル:『脳内おしゃべり / Inner Speech』

着想:

頭の中で行われる内的会話を共有し、残したいとの思いから制作。

作品概要:

日常の内的会話をテーマに、アナログオブジェクトに投影して臨場感を表現。AI生成の声でキャラクターごとに異なる話し方を設定。

制作過程:

複数の声の混沌を表現するため何度も調整。

鑑賞者と「耳がおかしくなりそうだね」と笑い合う体験も生まれました。

作品を通じて伝えたいこと:

内的会話の面白さや不思議さに耳を傾け、自分の中の声を再発見してもらうこと。

今後の展望:

リアルタイムで鑑賞者自身の脳内キャラクターを再現し、個人の「脳内アーカイブ」を作ることに挑戦。

9. Koikoi

作品タイトル:『慣れ』

着想:

慣れには良い面も悪い面もあり、感謝や優しさまで慣れてしまうことを避けたい思いから制作。

作品概要:

慣れていく中で変化する感情の層を光と波で表現。「いい慣れ」と「悪い慣れ」を見つめ直し、大切な人に感謝を伝えるきっかけに。

制作過程:

アクリル板をドーナツ状に五枚切り抜き天井から吊るし、各層に別々の映像を投影。

映像は音や人の接近に反応する仕組みを追加。

初めての技術で苦戦したが、AIやTAの支援で完成。

作品を通じて伝えたいこと:

慣れの良い面・悪い面を見つめ直し、家族や友達への感謝や優しさの大切さを伝える。

今後の展望:

今後もさまざまなメディアアートに挑戦し、自分の考えや気持ちを形にしていきたい。

10.寺門佳輝(Yos)

作品タイトル:『The Absolute World and Its Invisibility』

着想:

人間関係で悩んだ末に導き出した思想を、一人で抱え込まず外に出してみようと考えたことがきっかけです。

作品概要:

目の錯覚を利用し、存在する実像と解釈によって生まれる虚像を表現しました。数字をランダムに投影するためにOBSとHTMLを使用。

制作過程:

作品制作と同時に展示会運営も担当。

初めての仕組みを多くの人に助けてもらいながら完成させました。

作品を通じて伝えたいこと:

自己分析や哲学に向き合いながら、錯覚によって見える世界を通して、自分の見方や解釈の幅を感じてもらうことが狙いです。

今後の展望:

様々なアウトプット方法を試し、深みのあるジェネラリストとして活動していきたいです。

【デジタルハリウッド大学[DHU]とは】

2005年4月、文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学(現在の所在地は東京・御茶ノ水)。デジタルコミュニケーション学部(4年制大学)とデジタルコンテンツ研究科(専門職大学院)を設置している。

デジタルコミュニケーション学部では、不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ(3DCG/VFX、VR/AR、ゲーム、映像、グラフィック、Webデザイン、メディアアート、プログラミング等)と企画・コミュニケーション(ビジネスプラン、マーケティング、広報PR等)を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、留学を推進している。世界46か国・地域出身の学生が在籍し、御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。

デジタルコンテンツ研究科では、超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 [SEAD(Science/Engineering/Art/Design)]の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により、「令和6年度大学発ベンチャー調査」(経済産業省)では全国大学中15位、私立大学中6位となっており、多数の起業家を輩出している。