対話型鑑賞を通して、作品と鑑賞者をつなぐ 「ナビゲーター」 を目指す――。ろう者を対象とした全6日間の講座を開講します。

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が進める「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー パートナープログラム」では、日本の文化施設におけるろう者によるナビゲーターの必要性に着目し、プログラムのモデル開発を進めています。

2024年度から事業を開始し、これまで国内外の参考事例の調査や、養成プログラム開発に向けた検証を行ってきました。現在、日本でのろう者によるナビゲーター事例は限られ、手話を基盤とした鑑賞体験の場はまだ十分に整っていません。ろう者が自らの感覚や視点を活かし、作品について語り合い共有できる環境を広げることは、これからの芸術文化において重要だと考えています。

そこで、2025年度のパートナープログラムでは、対話型鑑賞の教育プログラムを展開するアート・コミュニケーション研究センター(ACC)と協働し、将来美術館や博物館等での活動を目指す「ろうナビゲーター」の養成プログラムを開講します。講座では、対話型鑑賞の手法を取り入れ、ろう者同士が豊かにコミュニケーションできる鑑賞の場を生み出し、作品と鑑賞者をつなぐナビゲーターの養成を目指します。

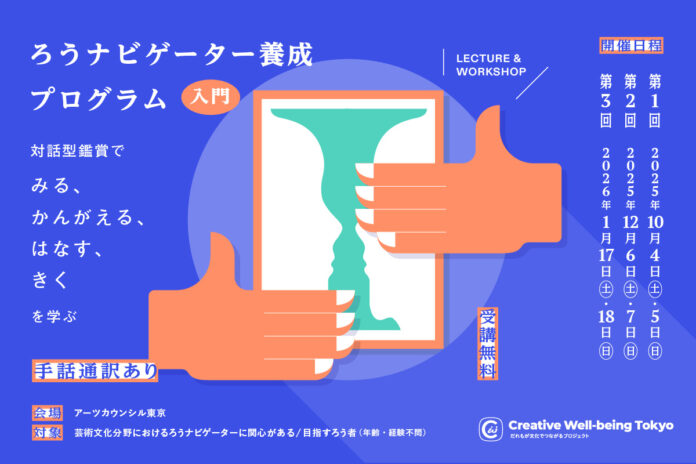

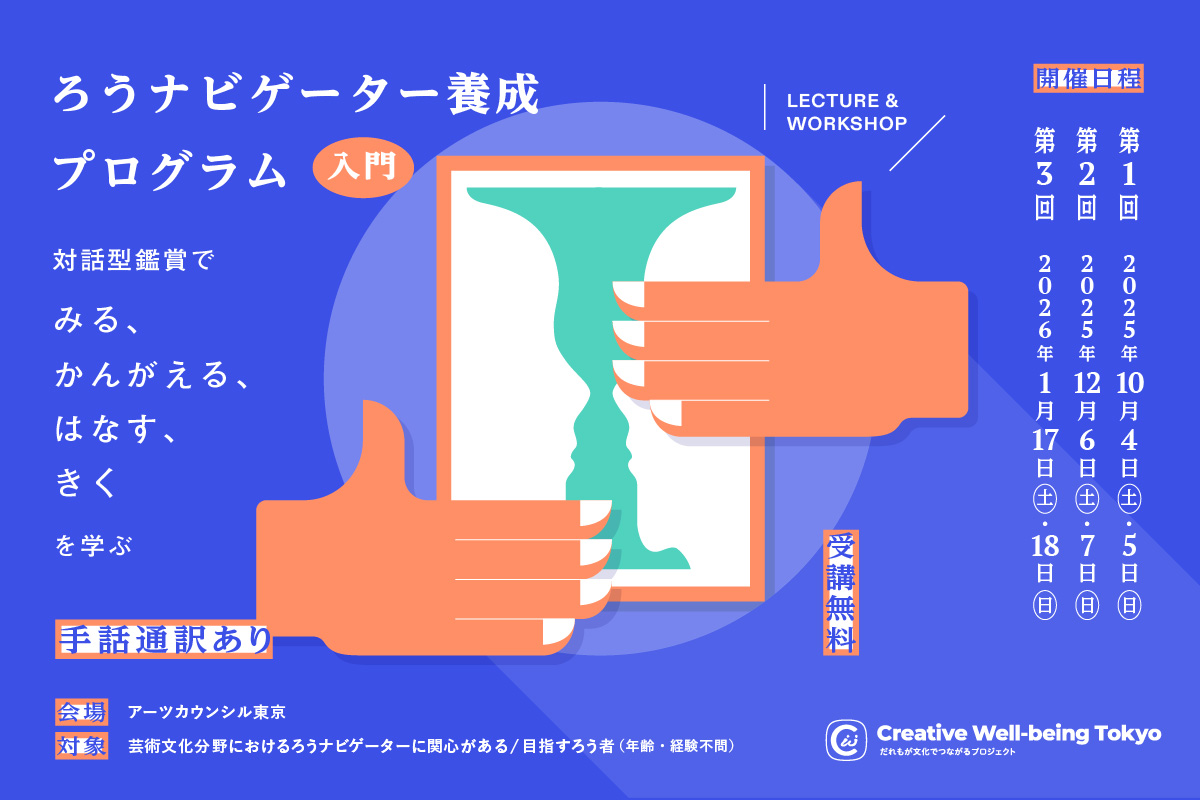

開催概要

【講座開催日】

第1回:2025年10月4日(土)、5日(日)

第2回:2025年12月6日(土)、7日(日)

第3回:2026年1月17日(土)、18日(日)

【時間】

各日 10:30~16:00(昼食休憩1時間・適宜休憩あり)

【会場】

アーツカウンシル東京 (東京都千代田区九段北4-1-28)

アクセス詳細:https://www.artscouncil-tokyo.jp/access/

【講師】

伊達隆洋(アート・コミュニケーション研究センター所長/京都芸術大学 教授)

【対象】

・芸術文化分野におけるろうガイドに関心がある/目指すろう者の方(年齢・経験不問)

・全3回(全6日間)の講座にご参加可能なろう者の方

【参加方法】対面参加のみ

【受講料】無料

【定員】20名

【主催】東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

【企画】京都芸術大学 アート・コミュニケーション研究センター

【運営協力】Re; Signing Project

講座内容

本講座は、全3回(全6日間)の体験型講座です。受講者自身が作品と丁寧に向き合い、ナビゲーターの土台となる「鑑賞力」を高めることを目的とします。

講師によるレクチャーに加え、対話型鑑賞*のプログラム「ACOP/エイコップ(Art Communication Project)」 の4つのステップ「みる・かんがえる・はなす・きく」を用いたワークショップで集中的に実践を重ねることで、作品を「みる力(ビジュアル・リテラシー)」を磨き、さらに作品を読み解くための「問いを立てる力」を、対話を基盤に育んでいきます。

【講座テーマ】

第1回:対話型鑑賞の基本 —対話型鑑賞って何だろう—

第2回:対話型鑑賞の実施者に必要な技術

第3回:他者とともに問いを深める

*対話型鑑賞は、1980年代後半、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で、観察と思考を対話によって深める鑑賞教育プログラムとして生まれた「VTC(Visual Thinking Curriculum)」にはじまります。VTCはその後、学校教育向けに発展し、「VTS(Visual Thinking Strategies)」として体系化されました。日本では1990年代に紹介・普及される際、「対話型鑑賞」という名称がつけられ、次第に幅広い場で用いられるようになりました。

「ACOP(Art Communication Project)」は、VTC/VTSを源流に、日本の美大生を対象として応用展開された対話型鑑賞教育プログラムおよびその研究活動です。現在では対話型鑑賞のファシリテーション講座や教育プログラムを通じて、観察力・情報収集や分析力・対話を導く技術などを育成する取り組みを行い、美術館や学校、医療現場、企業など多様な分野で活用されています。

お申し込みについて(申込期間)

【申込期間】

2025年8月28日(木)〜 9月26日(金)

【注意事項】

以下の項目を確認し、お申し込みください。

● プログラムの内容は変更となる場合があります。

● 定員に達し次第、期日前に締め切らせていただきます。ぜひお早めにお申し込みください。

● 当日は手話通訳(日本手話)が入ります。情報保障などについてご相談等がございましたら、申込フォームにその旨をご記入ください。

● 講座内のグループワークは日本手話で行います。

● 全て対面にて実施します。オンラインでの配信はありません。

● 会場内では、スタッフによる記録撮影を行います。撮影した写真等は、後日レポート記事やウェブサイト等に掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【申込方法】

Peatixから必要事項を記入の上、お申し込みください。

*個人情報は厳重に管理し、本事業の運営及びご案内のみに使用いたします。

講座お申し込みページ:https://rounavigator2025.peatix.com/

講師・研究センターについて

伊達 隆洋(だて・たかひろ)

アート・コミュニケーション研究センター所長/京都芸術大学 教授

専門領域は人間科学・臨床心理学。2007年度に京都芸術大学の対話型鑑賞教育プログラム「ACOP」の分析に学外研究者として携わったのをきっかけに2009年より京都芸術大学にて対話型鑑賞の研究と実践に従事。大学内での教育のほか、全国の美術館スタッフ、学校教員への対話型鑑賞の研修、医療・福祉従事者の養成や企業・ビジネスパーソンの研修なども手がけている。2018年度より4年間、関西医科大学看護学部にて対話型鑑賞を用いた看護教育も展開。2020年からは日本の対話型鑑賞の質向上を図るため、学外に向けたファシリテーター育成講座をアート・コミュニケーション研究センターで主催。

京都芸術大学 アート・コミュニケーション研究センター(ACC)について

人が人との間で生きていくために最も重要な要素であるコミュニケーションのあり方・育て方について美術教育の現場から問い直すことを趣旨とし、2009年4月に設立。

ニューヨーク近代美術館で開発された鑑賞教育プログラム「VTC(Visual Thinking Curriculum)」を源流に、京都芸術大学が2004年度から展開する対話型鑑賞教育プログラム「ACOP/エイコップ(Art Communication Project)」を応用し、全国の美術館や他大学との共同研究、芸術祭・アートプロジェクトと連携した取り組みや、医療・福祉など対人援助者やビジネスパーソンに向けた研修も展開しており、年々その活動の領域を広げている。

ウェブサイト:https://www.acop.jp

参考情報

□ クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョーについて

乳幼児から高齢者まで、障害の有無や、言語・文化の違いを超えて、だれもが文化施設やアートプログラムと出会い、参加しやすいように芸術文化へのアクセシビリティ向上に取り組むプロジェクトです。

https://creativewell.rekibun.or.jp

□ パートナープログラムについて

国内外の文化施設、NPO、研究機関、福祉・医療機関などとの連携により、芸術文化分野のアクセシビリティに関わる事業モデルの開発に取り組んでいます。

□ アーツカウンシル東京 について

世界的な芸術文化都市東京として、芸術文化の創造・発信を推進し、東京の魅力を高める多様な事業を展開しています。新たな芸術文化創造の基盤整備をはじめ、東京の独自性・多様性を追求したプログラムの展開、多様な芸術文化活動を支える人材の育成や国際的な芸術文化交流の推進等に取り組みます。

https://www.artscouncil-tokyo.jp/

d38211-904-ae0ac3519089044e8f575b3935ede97f.pdf

本事業に関するお問い合わせ

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 事業部事業調整課 社会共生担当

担当:竹丸、川満

TEL:03-6256-8435 (平日10時~18時)E-mail:info-cwt@artscouncil-tokyo.jp

本リリース、掲載に関するお問い合わせ

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 企画部広報課 広報係

担当:長澤、柳生

TEL:03-6256-8432(平日10時~18時) E-mail:press@artscouncil-tokyo.jp