生成AIイラストに関する意識調査

オンラインイラスト教室を運営する株式会社アタム(本社:東京都港区、代表取締役:宮澤惇、以下 アタムアカデミー)は、趣味や仕事でイラストを描いている500人を対象に「生成AIイラストに関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

近年急速に普及・進化している画像生成AIは、クリエイターの創作活動に新たな可能性をもたらしています。一方で著作権・肖像権や利用のモラルについては、問題を感じている人も多いのではないでしょうか。

今回、オンラインイラスト教室を運営するアタムアカデミー( https://atam-academy.com/ )は、趣味や仕事でイラストを描いている500人にアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、株式会社スネイル代表の浦野周平氏よりご考察いただいております。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、必ず「アタムアカデミー」のURL( https://atam-academy.com/ )へのリンク設置をお願い致します。

【調査概要】

調査対象:趣味や仕事でイラストを描いている人

調査期間:2025年7月26日~8月6日

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

有効回答数:500人(女性324人/男性176人)

回答者の年代:20代 29.6%/30代 31.6%/40代 22.6%/50代以上 16.2%

【調査結果サマリー】

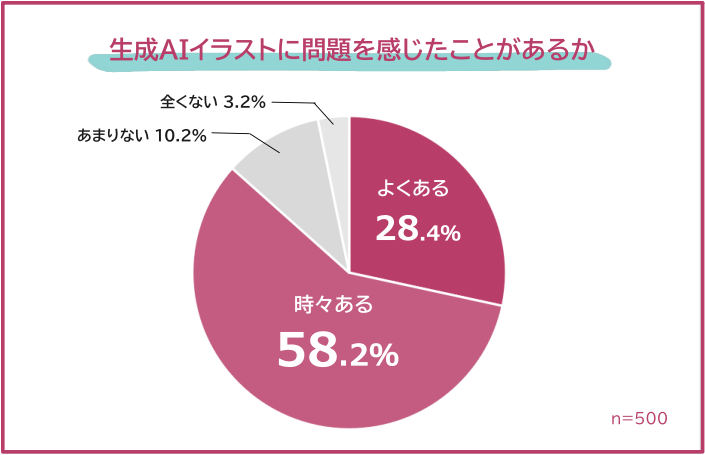

・生成AIイラストに問題を感じたことがある人は86.6%

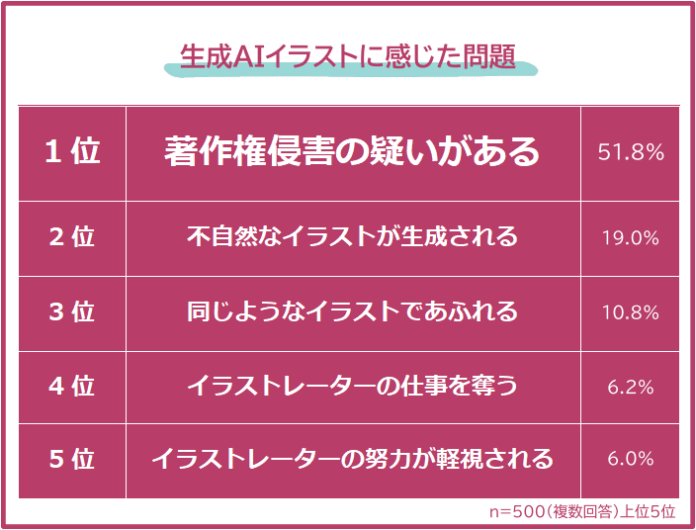

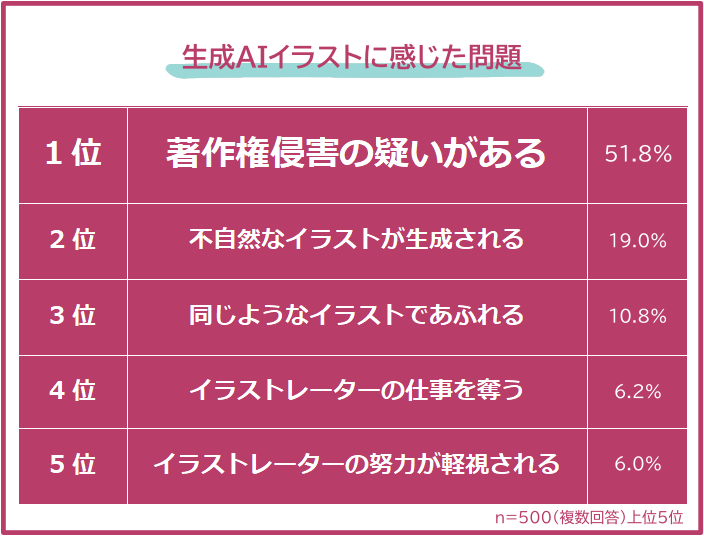

・生成AIイラストに感じた問題1位は「著作権侵害の疑いがある」

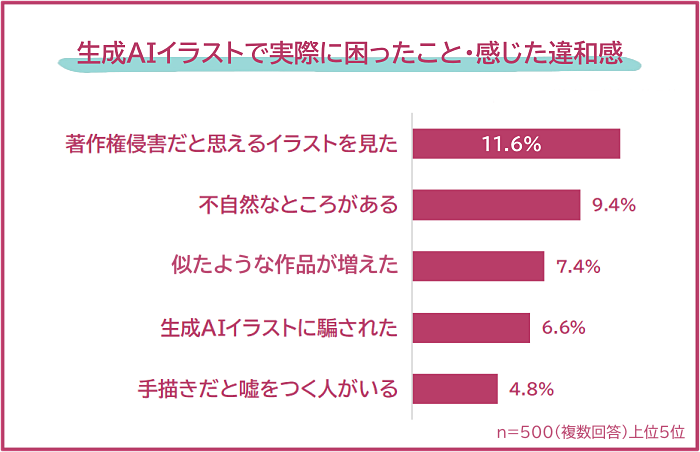

・生成AIイラストで実際に困った・違和感を覚えた経験は「著作権侵害だと思えるイラストを見た」

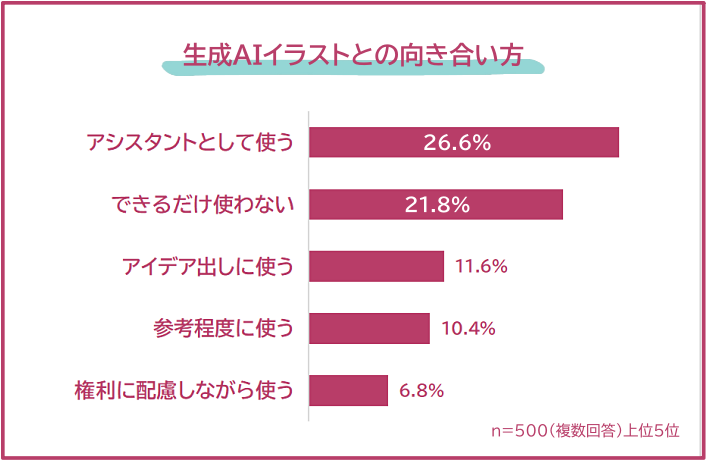

・生成AIイラストとの今後の向き合い方1位は「アシスタントとして使う」

生成AIイラストに問題を感じたことがある人は86.6%

趣味や仕事でイラストを描いている500人に「生成AIイラストに問題を感じたことがあるか」と聞いたところ、「よくある(28.4%)」「時々ある(58.2%)」が合わせて86.6%でした。

無料でイラストを生成できるAIが普及し、生成AIイラストをSNSなどでもよく見られるようになったことで、問題点を感じている人も増えているのだと考えられます。

生成AIイラストに感じた問題1位は「著作権侵害の疑いがある」

生成AIイラストに感じた問題のダントツは「著作権侵害の疑いがある(51.8%)」でした。

2位「不自然なイラストが生成される(19.0%)」、3位「同じようなイラストであふれる(10.8%)」が続きます。

権利や創作活動の価値など、イラスト創作活動におけるモラルの面で問題を感じた人が多くなっています。

<1位 著作権侵害の疑いがある>

・学習元の著作権が保護されているかあいまいである。そして学習元とAIの絵柄が似ることによって、学習元の絵師に被害が及んでいる(20代 男性)

・生成AIのイラストは、美しくきれいな仕上がりです。しかし既存のイラストレーターや漫画家などのイラストに似ていると、著作権に問題はないのか、気になることがあります(50代以上 女性)

「生成AIが著作権により保護された作品を無断で学習している可能性」に対する懸念があるとわかりました。

最近では、有名アニメ風のイラストを作成できるツールもあり、SNSなどでもてはやされています。類似作品が出回ることで、創作の価値が損なわれ、オリジナルの作者が被害を受けているという例も。

「AIの学習元となる作品の権利保護について、法整備が十分に進んでいないことが問題」という声も多く、創作者の権利や利益が不当に侵害されないような法整備が求められています。

<2位 不自然なイラストが生成される>

・不自然だったり、倫理的に問題のあったりするイラストがある(20代 男性)

・AIは人間を描く際、人体の構造を理解して描いているわけではないため、指がたくさんあったり足の付け根がおかしかったりする。明らかにおかしい場合は素人でもわかるが、微妙な違和感は素人にはわからず、奇妙な人体がネット上にあふれることがシンプルに気持ち悪い(50代以上 女性)

AIが生成するイラストには、人体構造の理解不足による不自然な表現が見られることも多くあります。

イラストとしてのバランスが不自然なだけではなく、文化的に不自然だったり倫理的に問題があったりする表現になる可能性もあります。

<3位 同じようなイラストであふれる>

・AI生成された画像の人物は、似たような顔つきになっていることが多いと感じています。柔らかい印象といいますか、かなりアニメらしいきれいに整ったイラストではあります(20代 女性)

・誰でも簡単に作れるようになるのはいいが、同じようなものがゴロゴロ出てくることで、独創性が失われているようで気になる(30代 男性)

AI生成イラストは、学習データの傾向に大きく依存するため、人気の画風・キャラクターや構図に寄ってしまいがちです。そのため、多様性に乏しい「テンプレート的な作品」が大量に生まれる現象が起こります。

誰でも簡単にきれいなイラストを作成できるのは大きなメリットです。しかし似通った作品があふれることにより、独自性や創造性が埋もれやすくなり、見ている側の楽しみも失われる点を危惧している人も多いとわかりました。

<4位 イラストレーターの仕事を奪う>

・自分はただの趣味だが、生業にしている人にとっては天敵だと思う(30代 女性)

・生成AIは可能性を広げる素晴らしいツールだと感じていますが、あえて問題点を挙げるとすれば、個人のアーティストが収益を得づらい環境になりつつある点かと思います(40代 男性)

生成AIは、短時間かつ低コストで大量のイラストを生み出せます。そのため企業や個人が、従来イラストレーターに依頼していた仕事を画像生成AIで代替することも多くなっています。

このような流れにより、イラストレーターは仕事の機会を奪われ、さらに価格競争力でも不利になってしまいます。仕事としてイラストを描いている人にとっては、生活に関わる大きな問題です。

<5位 イラストレーターの努力が軽視される>

・イラストレーターさんがたくさん勉強を積み重ねて描いた素敵な作品を、勝手かつ簡単に学習させることは、とてもひどいと思う(20代 女性)

・イラストを1枚仕上げるのも時間かかかるし、イラストを描けるようになるにも年単位で時間を要するのに、なんの努力もせずイラストを作れるのは、正直いい気持ちがしない(30代 女性)

人間がイラストを描くためには、長い時間をかけた訓練や知識の蓄積が必要となります。しかしAIによる生成が一般的になることで、努力の結晶であるイラストの価値が軽視されているのでは、と危惧している人も多くなりました。

誰でもAIに指示を出すだけでイラストが作成できるようになると、「努力して身につけたスキルも意味がないのでは」と感じてしまい、創作のモチベーションも損なわれかねません。

また「努力して得た独自の表現方法やキャラクターを、AIがいとも簡単に模倣すること」も、イラストレーターに対する敬意を欠く行為だと、不快に思っている人もいます。

生成AIイラストで実際に困ったこと・感じた違和感は「著作権侵害だと思えるイラストを見た」

「生成AIイラストで実際に困ったことや感じた違和感」を聞いたところ、1位は「著作権侵害だと思えるイラストを見た(11.6%)」でした。2位「不自然なところがある(9.4%)」、3位「似たような作品が増えた(7.4%)」が続きます。

多くの人が、権利侵害や嘘などのモラル欠如と、イラスト作品のクオリティ低下に違和感を抱いたり困ったりしたことがわかりました。

<1位 著作権侵害だと思えるイラストを見た>

・知人のイラストレーターの絵柄が生成AIに使われ、お金を儲ける手段にされていた(20代 女性)

・イラストレーターの絵柄に酷似しているAI生成イラストがバズったり、Vtuberのサムネイルに使用されたりしている(30代 男性)

とくに模倣作品によって模倣者が金銭的利益や注目を得ている場合、複雑な気持ちになる人も少なくありません。

また「好きだった絵師さんが、自分の絵が素材にされていることを知って、筆を折ってしまった」など、問題のあるイラストがきっかけで仲間や推しを失った人も。

創作活動を行う人にとって、オリジナル作品やクリエイターに対する敬意を欠いた模倣や「利益・称賛の横取り」は、強い不快感に直結します。

<2位 不自然なところがある>

・キャラクターの手や服の構造が明らかに破綻しており、鑑賞中に違和感が強く残った(20代 男性)

・商業イラストなどは、企業などにより倫理規定がイラストにもあり、デザインやイラストも倫理観に配慮されて作られる。しかしAIイラストの「差別的にも捉えられる可能性がある不自然さ」が倫理観やルールへの配慮がないまま世界中に広がっていて、違和感があります(30代 女性)

生成AIイラストの不自然な描写は、人体やイラストに精通した人にとっては、違和感を与えます。視覚的に「何となく気持ち悪い」と感じるだけではなくて、倫理的な問題を危惧した人も。

例えば、好きなキャラに倫理的にあり得ないような変なことをさせるイラストなどで、憤りを感じた人もいました。

<3位 似たような作品が増えた>

・あまり個性や差別化が見られない(30代 女性)

・ネットでのAI作品を見たところ、どこにでもあるような要素のオンパレードで、響くものが少ないです(50代以上 女性)

SNSやイラスト投稿サイトの閲覧者の中には、絵師やイラストレーターが心を込めて描いた、独創的な作品から感動や新しい発見を得ることを期待している人もいます。

しかし今やSNSやイラスト投稿サイトには、AIが大量に生み出す似通った作風のイラストが増えています。そのため個性や多様性が薄れている現状に、違和感を感じている人も多くなりました。

<4位 生成AIイラストに騙された>

・人が描いたと思って感動したのに、実は生成AIでガッカリしました(20代 女性)

・講習用テキスト作成時に無償で使える写真素材を探し、AI生成された画像だと知らずに使用していた。テキスト作成後に気付き、修正する必要があった(40代 男性)

AI作品であることが明示されないまま、SNSやイラスト投稿サイトに掲載される作品も、多くあります。そのため、人の手によるものと思って感動したのに、AI生成だと判明してがっかりしたという例が多数。

また商用や教材でAIイラストを意図せず使ってしまったケースでは、差し替えなどの実務的な問題に直面することもわかりました。

<5位 手描きだと嘘をつく人がいる>

・AIと言わずにSNSでイラストを投稿して、「いかにも自分で描きました」みたいな人を見かけるとモヤモヤします。さらにその絵がコメントとかで褒められてると、すごく違和感を感じます(20代 女性)

・SNSで自作といいつつアップされていたイラストが、細かく見ると、指がおかしかったり背景が歪んでいたりした。嘘をついている人が増えた(40代 男性)

意図的にAI生成であることを隠して手描きと偽る行為は、正直に努力を重ねて作品を発表している人と比べた場合に、不公平で不誠実な行為として受け取られます。

さらに事実を隠したまま作品がSNSなどで称賛を受けている姿を見ると、違和感は強くなります。

生成AIイラストとの今後の向き合い方1位は「アシスタントとして使う」

「生成AIイラストとの今後の向き合い方」の1位は「アシスタントとして使う(26.6%)」でした。2位は「できるだけ使わない(21.8%)」です。

限定的かつ補助的な活用を考えている人が多くなっています。AIを全面的に受け入れて頼り切るのではなく、自分なりのルールや「人とAIとの役割分担」を明確にして、AIとの距離感を保ちながら活用するという姿勢が主流だとわかりました。

<1位 アシスタントとして使う>

・今まですべて自分に身につけるしかなかった、基本的な技術面のサポート役として、付き合っていければと思います(20代 女性)

・「構図やパターンの提案」「簡易的なフリー素材生成」など、あくまでサポートツールとして利用していきたい(40代 男性)

あくまで補助的な役割として使いたいという声が多く見られました。イラスト作成においる主導権はあくまで自分にあるべきという意識が伺えます。

AIに任せたいこととしては、「背景や小物など、メインとなる部分以外の作成」「色塗り」「自分が苦手な部分」などが挙げられました。

<2位 できるだけ使わない>

・AIだけでは表現しきれない「絵の感情」があると思うので、私自身はAIを使うことはないと思う(20代 女性)

・現状、自分自身はAIを使わずに制作していきたい。AI技術自体は素晴らしいものだが、使うための法整備が追いついていない状況であると思う。非は悪用する人にあり、適切に使用している人もいると思うので、むやみに非難はしたくない(30代 女性)

AIの便利さやAIを使っての創作活動は認めつつも、自分は使わないと距離を取る人も多くなっています。できるだけ使いたくない理由としては、「オリジナリティを追求したい」「著作権が不安」などが挙げられました。

なお「著作権に関するルールが整備されたら、使ってみてもいいかな」と、AIを拒否するのではなく、しばらくは静観する構えの人も一定数見られます。

<3位 アイデア出しに使う>

・完全に真似るのではなく、思い浮かばないときに、少しのアイデアとして使っていきたいと思う(20代 女性)

・ラフ案など、ざっくりしたイメージを掴むためには非常に便利なので、アイディア出し担当として上手に付き合っていきたい(40代 女性)

AIは豊富なアイデアを提供してくれますし、アイデアを練るときの壁打ち相手にもなります。創作における「ひらめき」を得るために、AIを活用したいという人も多くなりました。

<4位 参考程度に使う>

・使うにしても、塗り方やポーズなどの参考に取り入れる程度にしたい(30代 女性)

・「自分で絵を描くときの参考資料にする」という程度には利用していきたい(40代 女性)

アイデア出しとしての利用と同様、イラストは自ら描くことを前提として、AIは構図や塗りの資料として使う方法です。「主体は常に自分である」という、イラストレーターとしての自負が感じられます。

AIを参考資料として使うことによって、アプローチの幅を広げるなどの効果が期待できます。

<5位 権利に配慮しながら使う>

・絵や写真の作者が許可したものしか使っていない、データがクリーンなものなら構わない。それ以外は使いたくないし、お金も払いたくない(30代 女性)

・学習させるデータの著作権をしっかり把握しておく。自分のイラストや自分が撮った写真だけを学習させるようにしています(50代以上 女性)

著作権や肖像権に配慮しており、学習元が明確でないデータに不信感・不快感を抱いている層からの回答となっています。

権利関係がクリアで自身の知識にも自信があれば、安心して画像生成AIを有効活用できると考えられます。

まとめ

生成AIイラストについては、「著作権の問題があり、クリエイターの利益が損なわれているのに、法整備が進んでいない」「イラスト自体が不自然で没個性的」といった問題を感じている人が多数。実際に模倣されたクリエイターが創作活動から離れてしまったり、利益を横取りされたりした例を見聞きしたという体験談もありました。

便利な生成AIですが、悪意のある使い方やオリジナル作品やクリエイターへの敬意を欠いた使い方では、トラブルや軋轢を生みかねないとわかります。

そのため生成AIの活用については、「アシスタントとして」「アイデア出しに」など、限定的に使うという声が多くなりました。また権利関係の知識を身につけ、トラブルを予防しながら慎重に使うという声も。

法整備が追いついていない現状では、生成AIのユーザーがモラルを守りながら、AIを活用することが必要だとわかります。

アタムアカデミーでは、今後AIは発展した場合に求められる能力は、0から1を作るクリエイティブ力と考えています。そしてクリエイティブ力は、技術が進歩し世の中が便利になる程、価値が上がると考えています。

そのため、クリエイティブ力が身につくようなカリキュラムを作り、レッスンを実施しています。

アタムアカデミーのサービス

https://atam-academy.com/company/

▽浦野周平氏の考察

AIで作られるものは学習データがあってこそ生まれるため、今後も著作権問題とは切っても切り離せない存在となるでしょう。

先日も、クレジットカードの広告に生成AI画像が使われてSNSでプチ炎上した例もあり、商業利用には著作権だけでなくブランドイメージの観点からもまだまだ課題が残されていると感じます。

私たちイラストレーターにとって「仕事を奪われるのでは」と不安もありますが、生成AIイラストを使う層は必ずしも本来のクライアント層ではない、という見方もあります。

だからこそ代わりのきかない作品をつくることが大事ですし、AIを発想のヒントや表現を広げるツールとして使えば、むしろクリエイターの強みにもなると思います。

■監修者紹介

浦野周平(うらの しゅうへい)

株式会社スネイル代表

イラストレーター。大学在学中より描き始め、1999年雑誌「POPEYE」にてデビュー。企業広告、雑誌、書籍、CM、テレビ番組などにイラストを提供。ミュージシャンのアルバムジャケットやグッズ類のアートディレクション、グラフィックデザイン等にも関わっている。

オフィシャルサイト:https://shu-thang.com

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、必ず「アタムアカデミー」のURL( https://atam-academy.com/ )へのリンク設置をお願い致します。

■アタムアカデミーについて

アタムアカデミーは、子供の創造性を育てるオンラインイラスト教室です。2020年5月よりオンラインのイラスト教室としてサービス提供開始し、2023年7月現在、小中学生を中心に日本全国から生徒が通う日本最大級のイラスト教室にまで成長しています。

サービスサイト:https://atam-academy.com/online/

■株式会社アタムについて

株式会社アタムは、「イラスト教育により子供の可能性を最大化する」をビジョンにオンラインイラスト教室を運営するスタートアップです。

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 宮澤惇