今年4月、京都大学 大学院に新しく開設された「キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座」。キックオフ・イベントとしてキュレーションの本質や社会的役割を考えるシンポジウムを京都と東京で開催します。

キュレーションは“つなぐ”を超えて、共感と新しい価値を生む活動に

このシンポジウムは、「キュレーションは社会とどう接続し、社会をどう動かすのか?」という、新しい問いかけの場となります。あらゆる領域が交差し再構築されるこの時代に、キュレーションという行為は、静かな編集から、モノごとのネットワークを変容させるアクションになりつつあります。哲学・アート・建築・科学・情報・経営・デザインなど、異分野の実践者・研究者が集い、キュレーションがもたらす“関係価値”と社会的意義を探ります。

その核心には、社会を人間だけでなくモノ、概念、環境などさまざまな“アクター”によって構成される“ネットワーク”と捉える、アクターネットワーク理論(ANT)の視座があります。私たちはこの理論を起点として、エージェントとしてのキュレーター、キュレーテイングという行為を通して、異なる領域の知と実践がどのように出会い、新たな関係価値を生むのかを模索します。

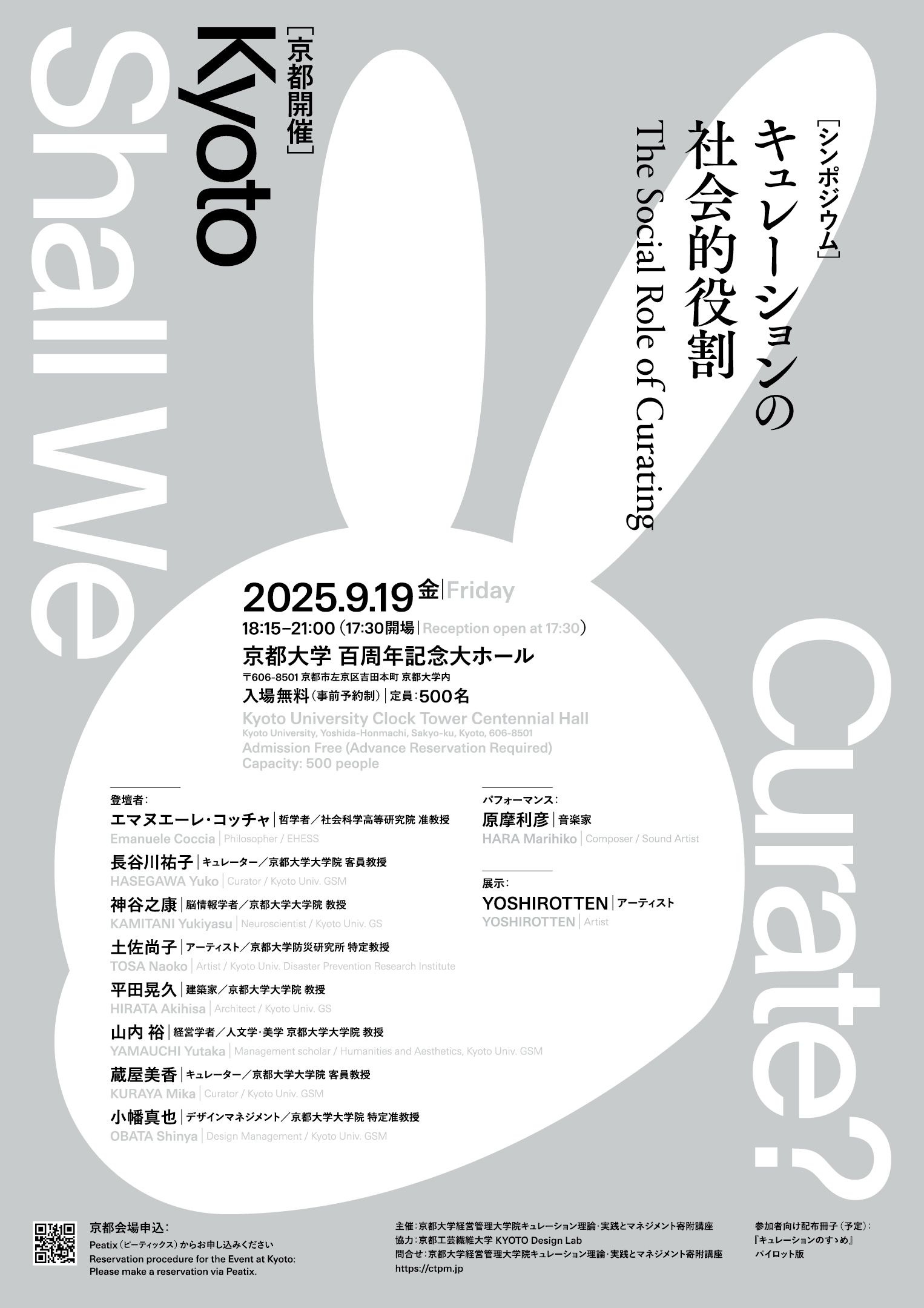

京都開催 9月19日(金) キュレーションの社会的役割 -Shall we curate?-

哲学者のエマヌエーレ・コッチャ氏を招き、植物の知覚、空気の倫理、美の流動性・環境と感覚のあいだに新たなキュレーションの可能性を紐解きます。また、ピエール・ユイグとの先駆的コラボレーションを経て、知覚と表象の関係を科学とアートの両側から編みなおした神谷 之康氏(脳神経科学者/京都大学)を含む5名のゲストを迎え、パネルディスカッションを行います。シンポジウムの最後には映画『国宝』での音楽を通して日本文化のイメージを大胆にアップデートした原 摩利彦氏(音楽家)が空間を共鳴させるピアノ演奏を披露します。また、パレスチナ、ガザの環境音から音楽を作るプロジェクト「THEY ARE HERE」も主催、ガザの音源を使ったパフォーマンスも予定しています。そして、YOSHIROTTEN(ヨシロットン / ビジュアルアーティスト)は視覚的フローを生成するインスタレーション映像が、思考と感性の“流れ”を拡張します。

何が起こるのか?

講演、パネル、展示、パフォーマンスを含んだ五感と知性を同時に揺さぶる“複合的な知覚体験”。会場は、知識を受け取るだけの空間ではなく、あなた自身の思考がキュレートされ、アクターとして巻き込まれる場になります。ここで生まれるのは、キュレーションの未来だけではありません。つながりの美学、エコロジーの感性、関係の倫理(世界をどう編集し、どう生きるか)を、考える場になるでしょう。キュレーションは、いまを生きるあなたの哲学的態度です。京都大学 寄附講座「アートとキュレーションの理論と実践」このキックオフ・シンポジウムから、次のネットワークが広がります。

開催概要 京都編

タイトル:キュレーションの社会的役割 -Shall we curate?-

日時:9月19日(金)18:15-21:00 (開場17:30)

会場:京都大学 百周年記念大ホール

入場無料

定員500名

参加対象者:学生・一般

主催:京都大学 経営管理大学院 キュレーション理論・実践マネジメント寄附講座

協力:京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab

申込方法 京都 Peatixでの事前申込制

https://kyotocuration.peatix.com

申込:京都

↓ダウンロード↓

d166686-1-c0f2660a521ee3afd54bc53ca77ae04c.pdf

【プログラム 京都編】

挨拶

澤邉 紀生(京都大学 経営管理大学院 院長)

牧 寛之(株式会社バッファロー 代表取締役 当寄附講座寄付者)

基調講演

エマヌエーレ・コッチャ |哲学者 「キュレーションのエコロジー(仮題)」

社会科学高等研究院(EHESS)准教授

講演

長谷川 祐子 |キュレーター 「キュレーテイングの可能性(仮題)」

京都大学 経営管理大学院 客員教授、前 金沢21世紀美術館館長

パネルディスカッション 登壇者:

神谷 之康 |脳情報学者

京都大学 大学院 情報学研究科 情報学専攻 脳認知科学講座 教授

土佐 尚子 |アーティスト

京都大学 防災研究所 附属巨大災害研究センター 特定教授

平田 晃久 |建築家

京都大学 大学院 工学研究科建築学専攻 建築設計学講座 教授

山内 裕 |経営学者/人文学・美学

京都大学 経営管理大学院 教授

蔵屋 美香 |キュレーター

京都大学 経営管理大学院 客員教授、横浜美術館館長

小幡 真也 |デザインマネジメント

京都大学 経営管理大学院 特定准教授、JIDA副理事長

モデレーター:長谷川 祐子 |キュレーター

コメンテーター:エマヌエーレ・コッチャ |哲学者

ピアノパフォーマンス:原 摩利彦|音楽家

アート展示:YOSHIROTTEN |アーティスト

※小冊子『キュレーションのすゝめ』序章を参加者に限定で配布する予定です。

登壇者 / 参加アーティスト 京都

エマヌエーレ・コッチャ (Emanuele Coccia)

哲学者 フランスの社会科学高等研究院(EHESS)准教授。2011 年より現職。著書にLa trasparenza delle immagini. Averroè e l’averroismo (Mondadori, Milan, 2005), La Vie sensible (tr. de M. Rueff, Payot et Rivages, Paris, 2010), Le Bien dans les choses (tr. de M. Rueff, Payot et Rivages, Paris, 2013), Hiérarchie. La société des anges (tr. de Joël Gayraud, Paris, Rivages, 2023) など。邦訳書に、『植物の生の哲学:混合の形而上学』(勁草書房、2019 年)、『メタモルフォーゼの哲学』(勁草書房、2022 年)がある。

土佐 尚子(TOSA Naoko)

日本的美意識を現代的解釈し、現代のデジタル技術でしか表現できないアート&テクノロジー作品として再構築する。工学博士(東京大学)。主な作品は、「Neuro-Baby」「ZENetic Computer」「Sound of Ikebana」「Zero Gravity Art(2025EXPO)」「防災ファッション」など。ATR知能映像通信研究所、MIT Center for Visual Studies でArtist Fellow終了後、京都大学に着任。2016年度文化庁文化交流使。2024-2026年NY Fashion Week でCollectionを発表。作品はMoMA等で収蔵。

神谷 之康(KAMITANI Yukiyasu)

脳情報学者 京都大学大学院 教授。東京大学教養学部卒業。カリフォルニア工科大学でPh.D.取得後、ハーバード大学、プリンストン大学、ATR脳情報研究所を経て、2015年から現職。機械学習を用いて脳信号を解読する「ブレイン・デコーディング」法を開発し、ヒトの脳活動パターンから視覚イメージや夢を解読することに成功した。サーペンタイン・ギャラリー(ロンドン)でのピエール・ユイグの展示 “UUmwelt”(2018年)のための映像を提供するなど、アーティストとのコラボレーションも進めている。

平田 晃久(HIRATA Akihisa)

建築家、京都大学教授。1971年大阪府生まれ。京都大学大学院工学研究科修了。2005年平田晃久建築設計事務所を設立。作品に「太田市美術館・図書館」「ハラカド」「小千谷市ひと・まち・文化共創拠点(ホントカ。)」「EXPOナショナルデーホール(レイガーデン)」など。2012年第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示金獅子賞(協働受賞)、2018年村野藤吾賞、2022年建築学会賞受賞。著作に「建築とは〈からまりしろ〉をつくることである」「建築は響きのなかに現れる」ほか。

山内 裕(YAMAUCHI Yutaka)

経営学者/人文学・美学。京都大学経営管理大学院教授。経済学部・経済学研究科、およびデザインスクールを兼務。また、京都クリエイティブ・アッサンブラージュにて、新しい世界観を提示することで時代を切り開く人材を育成するプログラムを実施。1998年京都大学工学部情報工学卒業、2000年京都大学情報学修士、2006年UCLA Anderson Schoolにて経営学博士(Ph.D. in Management)。Xerox Palo Alto Research Center研究員を経て、2021年4月より現職。

原 摩利彦(HARA Marihiko)

京都大学教育学部卒業。静けさの中の強さを軸にピアノを中心とした室内楽やフィールドレコーディング、電子音を用いた音響作品を制作する。アルバム『PASSION』(2020)、『ALL PEOPLE IS NICE』(2021)をリリース。アーティストグループ「ダムタイプ」へ参加。野田秀樹作・演出の舞台『正三角関係』その他、ダミアン・ジャレ、名和晃平、森山未來、田中泯などの舞台作品、東京2020オリンピック開会式追悼パート(森山未來出演)、映画『国宝』『流浪の月』(監督:李相日)、『夏の砂の上』(監督:玉田真也)、『ロストケア』(監督:前田哲)、NHKドラマ『幸運なひと』『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』、NHK『日曜美術館』新テーマソング(坂本美雨と共作)など、多岐にわたって音楽を手がけている。

YOSHIROTTEN ヨシロットン @yoshirotten

1983年生まれ、ビジュアルアーティスト。 YOSHIROTTENの創作の根底には、「未知なるもの」への尽きせぬ関心が横たわっている。自然とテクノロジーの双方に対する直感的な感受性を背景に、光と物質、霊性と実証、古代と未来といった事象や概念が溶け合い、共存する世界観を描きます。近年は、色彩や地球、太陽など根源的な存在のリサーチや仮説を元に、S.F.的な視覚言語を探究するシリーズを発表しています。

長谷川 祐子 (HASEGAWA Yuko)

キュレーター 京都大学大学院 客員教授。京都大学法学部卒、東京藝術大学美術学部修士。2006年より2023年まで多摩美術大学芸術学科教授、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授、Ca’ Foscari University of Venice 客員教授を歴任。1990年より水戸芸術館、ホイットニー美術館、世田谷美術館、金沢21世紀美術館、東京都現代美術館、金沢21世紀美術館館長を経て現職。東京藝術大学 名誉教授、総合地球環境学研究所 客員教授、国際文化会館アート・デザイン部門プログラムディレクター、犬島「家プロジェクト」アーティスティック・ディレクター。

蔵屋 美香(KURAYA Mika)

キュレーター 京都大学大学院 客員教授。千葉大学大学院修了。1993年より東京国立近代美術館勤務。2020年より横浜美術館館長/横浜トリエンナーレ総合ディレクター。2012年、「ぬぐ絵画:日本のヌード 1880-1945」(東京国立近代美術館、2011-2012年)で第24回倫雅美術奨励賞。2013年、第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館のキュレーションを担当し、特別表彰(アーティスト:田中功起)。

小幡 真也(OBATA Shinya)

デザインマネジメント 京都大学大学院 特定准教授。1996年株式会社バッファローに入社。インダストリアルデザインを中心としたモノ・ことづくりで幅広く活動を実施。また、販売促進/品質保証/カスタマーサポートなど管理実務を経験。株式会社バッファロー/株式会社メルコグループにてアート&デザイン・ディレクター(兼務)。公社 日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)副理事長(兼務)。2022年、JIDA70周年事業総責任者として年間イベントを主催。

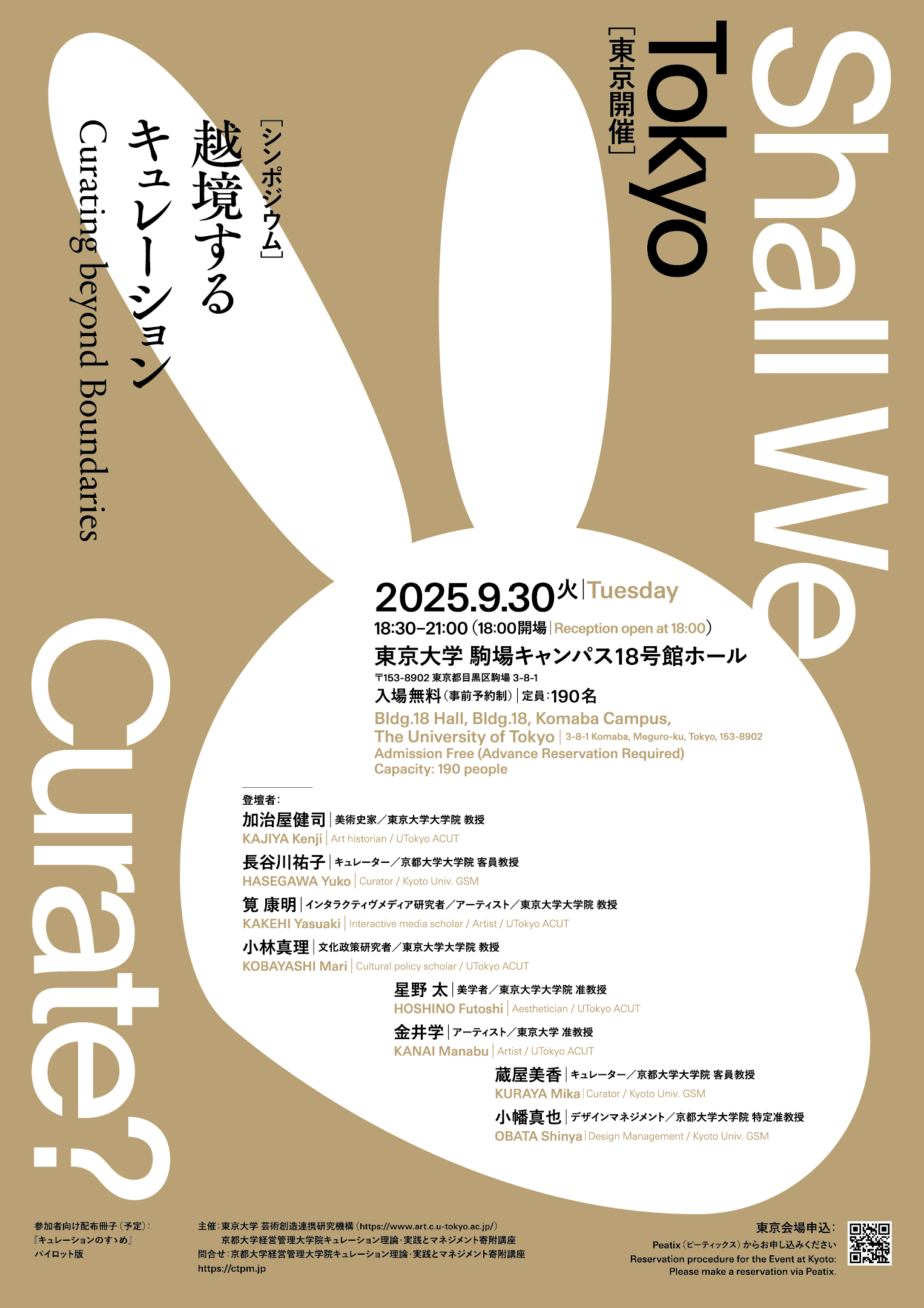

東京開催 9月30日(火) 越境するキュレーション -Shall we curate?-

東京大学 芸術創造連携研究機構に所属する、アーティストと、アーティストとの協働・連携を行う美術史家、文化政策研究者、インタラクティブメディア研究者が登壇します。

開催概要 東京編

タイトル:越境するキュレーション -Shall we curate?-

日時:9月30日(火)18:30-21:00(開場18:00)

会場:東京大学 駒場キャンパス18号館ホール

入場無料

定員190名

参加対象者:学生・一般

主催:東京大学 芸術創造連携研究機構

京都大学 経営管理大学院 キュレーション理論・実践マネジメント寄附講座

申込方法 東京 Peatixでの事前申込制

https://tokyocuration.peatix.com

申込:東京

↓ダウンロード↓

d166686-1-23521b868b036f6ba56c6a1b3b9ccc6c.pdf

【プログラム 東京編】

挨拶と活動紹介

加治屋 健司 |美術史家

東京大学 大学院総合文化研究科 教授、芸術創造連携研究機構 機構長

基調講演

長谷川 祐子 |キュレーター

京都大学 経営管理大学院 客員教授、前 金沢21世紀美術館館長

パネルディスカッション 登壇者:

筧 康明 |インタラクティヴメディア研究者/アーティスト

東京大学 大学院 情報学環・学際情報学府 教授

小林 真理 |文化政策研究者

東京大学大学院 人文社会系研究科 教授

星野 太 |美学者

東京大学 大学院総合文化研究科 准教授

蔵屋 美香 |キュレーター

京都大学 経営管理大学院 客員教授、横浜美術館館長

小幡 真也 |デザインマネジメント

京都大学 経営管理大学院 特定准教授、JIDA副理事長

長谷川 祐子 |キュレーター

モデレーター:加治屋 健司 |美術史家

進行:金井 学|アーティスト 東京大学 芸術創造連携研究機構 特任准教授

※小冊子『キュレーションのすゝめ』序章を参加者に限定で配布する予定です。

東京大学 芸術創造連携研究機構 登壇者

加治屋 健司(KAJIYA Kenji)

美術史家 東京大学大学院総合文化研究科 教授(超域文化科学専攻)。東京大学芸術創造連携研究機構機構長。著書に『絵画の解放 カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化』(東京大学出版会、2023年)、編著に『宇佐美圭司 よみがえる画家』(東京大学出版会、2021年)、共編著にFrom Postwar to Postmodern, Art in Japan 1945-1989: Primary Documents (New York: Museum of Modern Art, 2012)など。

筧 康明(KAKEHI Yasuaki)

インタラクティヴメディア研究者/アーティスト 東京大総長特任補佐および大学院情報学環教授を務める。物理的な素材特性を拡張するインタラクティブ・メディアを開発し、表現を開拓する。STARTS PRIZE 2022 Honorable Mention、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞、ACM CHI 2017 Best Paper Award、平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞など受賞多数。

小林 真理(KOBAYASHI Mari)

文化政策研究者 東京大学大学院人文社会系研究科 教授(文化資源学研究専攻)。文化政策および文化行政制度の研究を行う。著書に『文化権の確立に向けて 文化振興法の国際比較と日本の現実』(勁草書房、2004年)、編著に『文化政策の現在』全3巻(東京大学出版会、2018年)、『行政改革と文化創造のイニシアティブ 新しい公共の模索』(美学出版、2013年)、『指定管理者制度 文化的公共性を支えるのは誰か』(時事通信社、2006年)など。

星野 太(HOSHINO Futoshi)

美学者 東京大学大学院総合文化研究科 准教授(超域文化科学専攻)。著書に『崇高と資本主義 ジャン゠フランソワ・リオタール論』(青土社、2024年)、『食客論』(講談社、2023年)、『崇高のリミナリティ』(フィルムアート社、2022年)、『美学のプラクティス』(水声社、2021年)、『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)、共編著にThe Sublime and the Uncanny (Tokyo: UTCP, 2016)など。

金井 学(KANAI Manabu)

アーティスト 東京大学芸術創造連携研究機構 特任准教授。芸術という営為の生成の条件に関する研究と制作を国内外で展開する。主な展覧会に「真夜中を裏返して、昼の背中に縫いとめる」(Gallery 9.5、京都、2024年)、「The World to Come」(遊工房アートスペース、東京、2025年)、「Outline」(マキファインアーツ、東京、2019年)、「行為の編纂」(トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京、2018年)など。

東京大学 芸術創造連携研究機構について

(東京会場 主催)

本機構は「アートで知性を拡張し、社会の未来をひらく」をモットーに掲げ、芸術創造に関連する多様な分野の研究者が連携して芸術家との協働・連携も行いながら、芸術創造に関する分野融合型の研究を推進しています。同時に、芸術的感性の養成を通して多様な価値観や創造的な発想力を持つ人材を育成しています。2019年5月に発足し、総合文化研究科、医学系研究科、教育学研究科、工学系研究科、情報学環・学際情報学府、人文社会系研究科、数理科学研究科、新領域創成科学研究科、生産技術研究所、先端科学技術研究センター、総合研究博物館、附属図書館の12組織からなる研究機構です。

ウェブサイト:https://www.art.c.u-tokyo.ac.jp/

京都大学 経営管理大学院 キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座

京都大学 経営管理大学院 経営管理研究部

キュレーション理論・実践とマネジメント寄附講座について

(主催)

キュレーションならびにキュレーターの思考法や価値を明らかにし、理論化・一般化への研究を進めることによって、芸術と企業実務の融合的な理論として、その実践とマネジメントの確立を目指します。本講座は長くキュレーターとして活躍してきた芸術関係者や、企業のデザイン部門に所属し

、マネジメント経験のある実務家、文化経営理論の研究者等によって構成されています。その繋がりから芸術家やキュレーター、展覧会の調査、ならびに国内外における展覧会やセミナー等のプロデュースなど実践的な活動と研究を行います。

ウェブサイト:https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/collaborative-research/curation/